von Udo Kawasser

Die POESIEGALERIE, die 2018 zum ersten Mal stattfand, erlebt nun also in den Räumlichkeiten der IG Architektur im 6. Bezirk ihre fünfte Auflage als „Leistungsschau“ der österreichischen bzw. in Österreich publizierten Poesie . Und zur großen Freude der Veranstalter ist der Zuschauerzuspruch rege, der längliche Raum mit den großen Fenstern gut gefüllt. Eröffnet wird der 1.Tag um 18 Uhr mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Poesie & Politik“. Dazu geladen sind die Autor*innen Gerhard Ruiss, Caca Savic, Stefan Schmitzer und Jana Volkmann. Kirstin Breitenfellner, selbst Autorin und Redaktionsmitglied der Poesiegalerie, wird die Diskussion moderieren.

POESIE & POLITIK

Das Kurzreferat

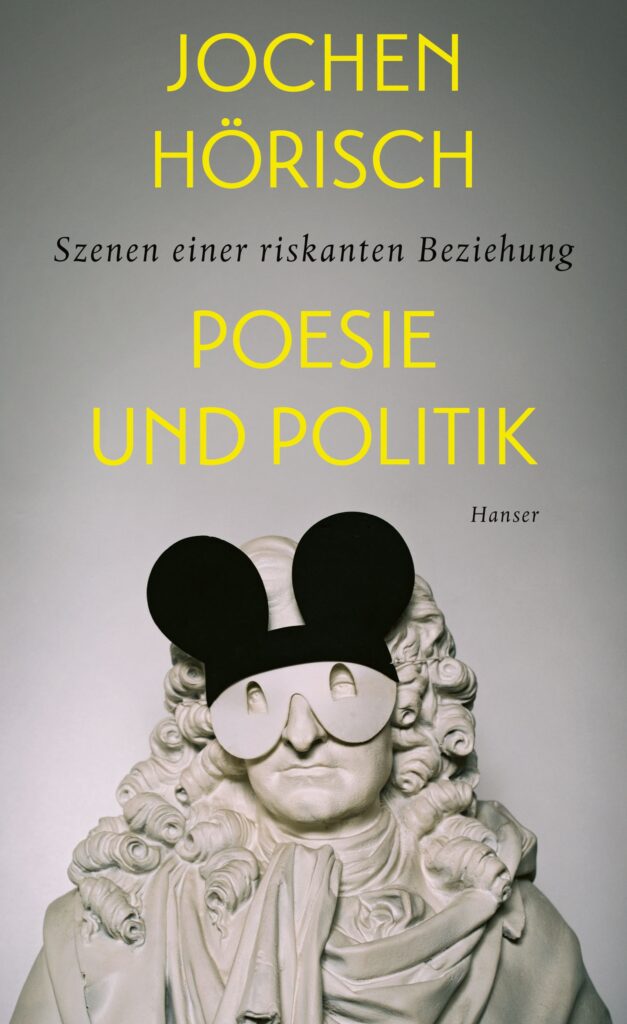

Doch bevor es in die Diskussion geht, hebt der Verfasser dieser Zeilen zu einem Kurzreferat an, in dem er das Themenfeld absteckt. Anlass der Diskussion sind einerseits die vielfältigen Krisenerfahrungen der letzten Jahre und Monate (Klima, Covid, Teuerung, Inflation, Krieg Russlands gegen die Ukraine) bzw die überkommene Erwartung in der Öffentlichkeit an „Dichter*innen und Denker*innen“ zu diesen brennenden Themen Stellung zu nehmen bzw. auch der ohnehin vorhandene Drang vieler Intellektueller, sich dazu zu äußern. Das verlangt nach einer Selbstvergewisserung bei den Dichter*innen. Andererseits ist vom deutschen Literaturwissenschafter Jochen Hörisch im Frühjahr bei Hanser das Buch Poesie und Politik. Szenen einer riskanten Beziehung erschienen, in dem er ausgehend vom Wirbel um Handkes Nobelpreisauszeichnung 2019 historisch aufzuarbeiten versucht, wie diese Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit überhaupt entstand ist bzw. wie sich diese Beziehung über die Jahrhunderte entwickelt hat. Er erwähnt in dem Buch vor allem Goethe und Zola als gelungene Rollenmodelle, wobei ersterer pragmatisch Poesie und Politik zu trennen wusste bzw. ein Gefühl für die ihnen eigentümlichen Regeln und Codes hatte, während mit Zola und seinem Engagement in der Affäre Dreyfuss am Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt erst der Typus des engagierten Autors und der Begriff des Intellektuellen entstand.

Hörisch stellt sich im Buch drei Fragen, die er auch sogleich beantwortet. Die erste lautet, ob man politische Äußerungen von Dichterinnen aufgrund ihres Werks besonders ernstnehmen solle. Die Antwort Hörischs lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: „Zwischen der poetischen Qualität eines Werkes und der politischen Kompetenz und Urteilskraft seines Autors besteht kein Zusammenhang.“ Auch die zweite Frage nach einer spezifischen Kompetenz der Dichterinnen erfährt von Hörisch eine klare analytische Antwort (S.16.)

© Hanser Literaturverlag

„Dichterische Sätze sind fiktionale Sätze, die nicht auf Fakten fokussieren […] poetische Aussagen sind erfunden, […] also nicht verpflichtet […] Ereignisse in Strukturen sachlich richtig dazustellen […]. Dichterische Darstellungen müssen sachlich nicht stimmen, aber sie müssen in sich stimmig und poetisch überzeugend sein“ Weiters gibt es „keinerlei handfeste Indizien […], dass […] poetische Alternativbeobachtungen verlässlich besser, zutreffender, produktiver und angemessener sind als konkurrierende Diskurse“

Doch, und damit hängt die dritte Frage zusammen, warum äußern sich so viele Autorinnen dann immer wieder politisch? Nach Hörisch seien auch Schriftstellerinnen politische Subjekte, die dazu noch mit der Politik das gemeinsame Medium teilen, nämlich die Sprache. Allerdings gäbe es einen Unterschied zwischen den handfesten Konsequenzen, die die Sprechakte von Politikerinnen in Entscheidungspositionen haben und dem auf nicht bestimmte „Effekte“ ausgerichteten Sprachgestus der Schreibenden. Weiters hätten weder Politiker*innen noch Dichter*innen gemeinhin eine spezielle Ausbildung für ihr Tun (was seit Einrichtung der Schreibinstitute in deutschen Landen nur mehr bedingt gilt) sind also Dilettant*innen und fühlten sich dennoch thematisch für alles zuständig. Und dann gäbe es da nocht die Idee der Kalokagathie, die auf Platons Phaidros zurückgehe, wonach das Gute auch schön sei und das Schöne auch wahr. Aber schon bei Platon sei klar gewesen: Das „sachlich Falsche kann formal brillant, suggestiv, eben verführerisch schön gesagt werden.“ Damit hat Hörisch eine Folie geliefert, auf der die folgende Diskussion stattfinden kann.

Die Diskussion

Kirstin Breitenfellner begrüßt die Teilnehmer*innen und das Publikum und betont, dass nichts zuvor abgesprochen worden und sie selbst schon sehr gespannt auf die Positionen der Autor*innen sei. Charmant und mit leichtem Ton stellt sie die Diskutant*innen vor: Jana Volkmann, die als Redakteurin für die links zu verortende Zeitschrift Tagebuch arbeitet, Gerhard Ruiss, der als Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren die Belange der Autor*innen vertritt und immer wieder politische Initiativen setzt, weiters die in Berlin lebende Wiener Autorin Caca Savic, die als Kind serbischer Eltern in ihren Texten die eigene Emigrationserfahrung befragt, und Stefan Schmitzer, der nicht nur Mitherausgeber der Grazer Literaturzeitschrift perspektive ist, sondern sich in seinen Arbeiten um eine bewusst politisch reflektierte Form der Dichtung bemüht.

Nach Freigabe des Rings kritisiert Jana Volkmann gleich die Trennung zwischen Poetik und politischer Einstellung des Autors, die sie bei Hörisch herausgehört habe. Sie möchte das „Schreiben über Politik, eine Art Bestandsaufnahme“, von der „Poesie als politischem Akt“ trennen. Während sie das erstere in ihren Artikeln für das Onlinemagazin Tagebuch sehr wohl mache, sieht sich selbst nicht in der zweiten Form, versuche also nicht mit ihrer Literatur politisch zu intervenieren. Schmitzer fragt sich darauf, was man tut, wenn Falsches verführerisch dargestellt werde. Sein Zugang zum politischen Schreiben sei, dass „jeder Text klüger als sein Produzent“ ist, was nicht nur für den literarischen gelte. Er versuche das zu finden, was die Sprache mehr wisse, als er selbst.

Auch Caca Savic (gesprochen: Tsatsa Savitsch) findet die Trennung sehr schwierig. Bei der Vorbereitung auf diese Diskussion, gesteht sie, hatte sie Schwierigkeiten, sich ins Nähkästchen schauen zu lassen, aber da sie nun auf dem Podium sitze, komme sie dem nicht mehr aus. Für sie gebe es den „Prozess des Herstellens“ eines Texts und dann erst das „Hineinstellen in einen Kontext“. Dadurch öffne sich der Text. Dabei ist die Autorin ja immer Zeitgenossin, die auch vieles lese und aufnehme, was gerade aktuell sei. Sie sehe sich aber nicht als dauernde Kommentatorin. Dabei seien große Vorbilder wie Goethe u.a. eine Last. Mit dem Begriff des Dilettantismus könne sie hingegen viel anfangen, weil sie dadurch relativ unbelastet in neue Zusammenhänge hineingehen könne.

Für Gerhard Ruiss stand die Funktionärsrolle nie dem eigenen Schreiben im Weg. Sein Zugang war immer, „die Welt wirkt auf mich ein und ich will auf die Welt zurückwirken“. Und zwar mit allen Mitteln, den literarischen und mit konkreten Handlungen, um etwas gegen die Erfahrung von Ohnmacht zu tun. Politik ist für ihn auch nicht nur das, was Politiker machen. Die Auseinandersetzung mit der Sprache höre nie auf, weil es nicht nur eine Sprache gebe. So haben wir es nun wieder mit der Propagandasprache zu tun, siehe den Krieg von Russland gegen die Ukraine, aber auch den Propagandasprech der vorangegangenen Kurz-Regierung. Und er verankert sein Engagement auch biografisch: Als er noch als Teenager in der Lehre war, erschütterte es ihn, die von ihm verehrten Autoren so in der Defensive zu sehen. Dagegen wollte er angehen. Das war ein großer Akt der Verselbständigung. Ein besonderer Moment sei gewesen, als Thomas Bernhard damals am 4.3.1968 bei der Verleihung des Österreichischen Staatspreises für Roman sagte: „es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt“ und damit an der Bedeutung der anwesenden Honoratioren kratzte. In der Folge habe der damalige Unterrichtsminister Piffl-Perčević wortlos den Saal verlassen.

Seit 1982 sei er Interessenvertreter (IG Autorinnen Autoren) und könne das nur machen, weil er das Gefühl habe, so das Richtige zu tun. Er setze die Gestaltung gegen die depressiv machenden Umstände und müsse darum täglich ein oder zwei Gedichte schreiben, um die Zustände auszuhalten. Er zitiert hervorragende poetische Gedichte, die auch höchstpolitisch seien, etwa „schtzngrmm“ von Jandl oder die „Todesfuge“ von Celan. Schmitzer folgert: Ruiss scheine als einziger einen Begriff davon zu haben, dass er als Autor eine öffentliche Wirkmacht habe. In der österreichischen Literatur gebe es nach Schmitzer zwei Stränge. Erstens die Literatur erster Ordnung, die sich vorne hinstelle und sich artikuliere, wie das bei Bernhard der Fall sei. Und zweitens die Literatur zweiter Ordnung, die die Sprache erster Ordnung hernehme und mit dieser arbeite, wie das bei Reinhard Priessnitz oder Helmut Eisendle der Fall sei.

Volkmann fragt, wie faktual eigentlich Lyrik sei. Sie meint, dass wir zurecht die Frage nach der Wahrheit scheuen und man mit einer Vielzahl von Sprachen konfrontiert sei. Breitenfeller zitiert Roman Bucheli von der NZZ, der in der Schweiz kritisiert habe, dass die Dichter*innen sich nicht zu den drängenden Fragen melden. Ruiss reklamiert, dass man da bei den Textsorten genauer werden müsse und bricht eine Lanze für öffentliche Interventionen von Seiten der Autor*innen und wirft die Frage auf: Wenn es um ein Problem geht, wer komme denn überhaupt in Frage, etwas zu sagen? Wenn sich die Autoren nicht melden, wer melde sich dann? So viele Kandidaten gebe es da nicht. Er erwarte sich von Autor*innen, die weniger interessengeleitet sind, eine ehrlichere Sprache, denn Gedichte hätten ihm die Welt erklärt. Er sei immer auf der Suche nach Denksätzen. Auch Savic meint, dass man Genres unterscheiden müsse. Sie wolle gar nicht an das Gedicht so herangehen, dass sie auf etwas reagieren müsse, sondern selber herausfinden, wohin der Text gehe. Künstlerische Denkprozesse brauchen ihre Zeit. Was sie für sich selbst hofft, ist, dass das Schreiben nie aufhöre. Auch Volkmann könne sich nicht vorstellen in Echtzeit zu antworten. Sie erinnert aber an das Gedicht von Amanda Gorman, die ihr Gedicht für den Präsidentschaftsantritt Bidens schon begonnen hatte und dann in diese Arbeitsphase der Sturm aufs Kapitol gefallen sei, der sicher den Prozess des Schreibens verändert habe.

Alle Autorinnen sind sich mit Breitenfellner einig, dass das Thema von keiner Diskussion erschöpfend behandelt werden könne, doch gelang es den Autorinnen einige Pflöcke einzuschlagen, von denen aus es sich weiterzudenken lohnt. Große Divergenzen zwischen den Teilnehmenden traten keine auf, die Stellungnahmen folgten eher einer assoziativ-ergänzenden als einer konfrontativen Logik. Auffallend war, dass sich auch in einer so aufgeschlossenen und von starken Persönlichkeiten besetzten Runde die Schale der Redezeit deutlich zur Seite der Herren neigte. Man hätte sich auch noch tiefere „Blicke ins Nähkästchen“ gewünscht, also in die politischen Dimensionen des eigenen literarischen Schreibens, die möglichen Verbindungen der eigenen Poetik mit politischen Überlegungen. Vielleicht kann die POESIEGALERIE dem in anderen Kontexten wie etwa den WERKSTATTGESPRÄCHEN genauer auf den Grund gehen.

Die Lesungen

Zehn Minuten Pause und los geht es um 19:10 Uhr mit der ersten Lesung des Abends. Auf dem Programm stehen drei junge Damen, die an der Sprachkunst vor einem Jahr einen gemeinsamen Text geschrieben haben, Hannah K. Bründl, Frieda Paris und Sara Schmiedl, und zwar einen re:write, wie sie es nennen, von Inger Christensens alfabet.

Frieda Paris, Sara Schmiedl & Hannah Bründl

© Poesiegalerie

Der weltberühmte Gedichtzyklus ist ein alphabetisch geordneter, sich nach der Fibonacci-Folge steigernder poetischer Bolero, der mit sprachlichen Mitteln eine „Ontologie des Konkreten“ ausbuchstabiert. Die unvergessliche erste Zeile in der Übersetzung von Hanns Grössel lautet: „die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenbäume gibt es“. Nun also die Autorinnen, die zuerst die Spielregeln vorlesen, nach denen sie die Texte verfasst haben: So werden in Paris‘ Teilen vermehrt Buchstaben des jeweiligen Monats auftauchen, bei Schmiedl entsprechen die Anzahl der Zeilen der Zahl der jeweiligen Monate sowie die Anzahl der Buchstaben pro Zeile der Anzahl der Tage des Monats. In Bründls Teilen korrespondiere die Anzahl der Zeilen der Nummer des jeweiligen Monats.

Der Protokollant horcht auf: „Great Barrier gibt es gerade noch.“ Neben Christiansens additiv-schöpferischen Prinzip des „gibt es“ wird also eine zweite Rechnung aufgemacht, nämlich eine der Bedrohung „gibt es gerade noch“ oder gar des Verlusts: „zitronen gab es“. Die Welt besteht nicht nur aus den Dingen, sondern auch aus den Beziehungen zwischen ihnen und daraus, wie diese Beziehungen von den Menschen gestaltet werden: „Gefälle gibt es, Unterdrückung zunehmend,/obwohl es sie immerschon gab“. Ein starker, theatralisch genau kalkulierter Moment folgt der Zeile: „Krieg gibt es/ krieg gibt es krieg krieg/ mehr ist nicht/es ist krieg“, nämlich zehn Sekunden Pause. Zehn Sekunden der Stille, in denen man mit der Tatsache, die diese Worte aussagen, schutzlos konfrontiert wird. Eine Stille, die sich wie eine Gifttablette im Blut aufzulösen beginnt.

Christian Steinbacher, ein ungemein kreativer und eindeutig auf der experimentellen Schiene zu verortender Autor gehört mit seinen bei Czernin publizierten Büchern zu den Stammgästen bei der POESIEGALERIE. Heute Abend beginnt er seine Leseperformance mit rhythmisch mit den Fingern auf den Tisch geklopften Sequenzen. Handelt es sich um Alexandriner?

Christian Steinbacher klopft seine Lesung ein

© Poesiegalerie

Als erstes rezitiert er sein Gedicht Zum Beispiel: So, das er eigens für die POESIEGALERIE schrieb und auch auf der POESIEGALERIE-Homepage zu finden ist. Es besteht aus mit dem Wort „So“ beginnenden Satzanfängen nach ihrem chronologischen Erscheinen in seinem neuen Buch Scheibenwischer mit Fransen. Sichtvermerke. Bei diesem handelt es sich um eine Prosa mit einer jeden Rahmen sprengenden 40-seitigen Fußnote zu „La Vue“ von Raymond Roussel, die er in Alexandrinern abgefasst hat und aus der im Text aleatorisch hin- und herspringend rezitiert. In der intensiven Steinbacherschen Diktion ein höchst unterhaltsamer Vortrag, in dem es auf wilden Reimen durch den Text über eine Miniatur geht. Als zweiten Ausschnitt liest Steinbacher die Stelle mit dem Hund und dem Apportierhölzchen zu einem Lied der belgischen Gruppe Julverne und lässt seinen Vortrag mit dem Ende der Musik versäuseln. Es gibt wohl wenige Autor*innen in Österreich, bei denen das Formale, die Metrik und die rhythmisch-sonoren Elemente beim Schreiben eine so große Rolle spielen.

Die POESIEGALERIE lebt auch von ihren Kontrasten, soeben zwischen OULIPO-inspirierter experimenteller Poesie und nun widerständiger, oft ins songhafte gehender Poesie, die sich stark am (Wiener) Dialekt orientiert, wie jene des zum Wiener Urgestein zu zählenden Richard Weihs, der sich vor allem als Musiker und Kabarettist einen Namen gemacht hat.

Richard Weihs

© Poesiegalerie

Gleichzeitig werden aber auch immer wieder überraschende Kontinuitäten oder Verwandtschaften an diesen langen Leseabenden deutlich, so wie im von beiden geteilten performativen-lautlichen Gestus von Steinbacher und Weihs. Letzterer liest heute Abend auf Einladung der Zeitschrift PODIUM, die schon vor Jahren einen blauen Auswahlband seiner Gedichte herausgebracht hat. Weihs beginnt ebenfalls mit einem rhythmisch vorgetragenen Gedicht „Goscherter Frosch“, der so „gerne forsche Phrasen drosch“ und schlägt dabei mit einem Stab auf einen Holzfrosch: „Kusch, du Frosch! Hoit do die Gosch, sunst wer i da ane poschn!“. Satirisch zur Sache geht es auch in den ersten Zeilen von „Bürokratie neoliberal“: „Der Schas wird aus Einsparungsgründen/ nunmehr ohne Quastln ausgeliefert“. Doch kommt der Witz nur bei denen an, die über ausreichende Kenntnisse des Wiener Idioms verfügen, wo man unter einem „Schaß mit Quastln“ einen „Blödsinn mit Soße“ versteht. Das Gedicht klingt auch folgerichtig mit zweideutigem Beamtendeutsch aus: „und im übrigen können sie uns“ – Pause – „bald wieder beehren“. Lautes Schmunzeln im bestens unterhaltenen Publikum.

Nachdem ich die ersten drei Lesungen eingeleitet habe, übernimmt nun Breitenfellner die Vorstellungen. Die Autorin und einstige Mitbegründerin der POESIEGALERIE Monika Vasik hat sich für die heutige Lesung aus ihrem neuen, im deutschen Eilif-Verlag erschienenen Gedichtband Knochenblüten, ein übrigens sehr gelungener Titel, an den Jahrestagen der darin enthaltenen Autorinnen orientiert.

Monika Vasik liest Knochenblüten

© Poesiegalerie

Die Gedichte zitieren sehr stark aus den Texten der Frauen, denen sie Stimme geben. Vasik sieht daher beim mündlichen Vortrag ein Problem, da sich die Kursivsetzungen, die die Zitate nachweisen, sich nicht so leicht akustisch wahrnehmbar machen lassen. Die Zuhörer*innen können aber immer sicher sein, dass die englischen Zitate von den Frauen stammen. Rita Levi-Montalcini (1909 – 2012) war eine italienische Medizinerin und Neurobiologin, die die für das Zellwachstum zuständige körpereigene Wachstumsfaktoren entdeckt hatte, wofür sie auch den Nobelpreis bekam, und von der sich Vasik, die früher selbst in der medizinischen Forschung tätig war, stark beeindruckt zeigt. Im Gedicht „La Professoresa“ spricht sie vom eingeschränkten Alphabet, das nach Levi-Montalcini Frauen zur Verfügung stünde, nämlich vornehmlich Worte mit M wie „matrimonio“ (Heirat) oder „madre“ (Mutter), während Levi-Montalcini mehr Interesse an anderen Buchstaben hatte, wie die mit N beginnenden Naturwissenschaften und im speziellen die Neurobiologie. Vasiks Vortrag ist ruhig, manchmal verhalten, und dennoch spürt man immer eine Dringlichkeit, das Leben von Frauen und die Widerstände, auf die sie die ganze Geschichte hindurch trafen, zur Sprache zu bringen.

Alle gut 40 Stühle in der IG Architektur sind noch immer besetzt, wenn auch nicht in allen Fällen von den gleichen Personen. Immer wieder neue Poesiebegeisterte füllen in den Pausen die Plätze auf, die frei werden. Man spürte es, die POESIEGALERIE 2022 hat einen guten Anfang genommen.

Breitenfellner widmet Luca Manuel Kieser, dem Träger des diesjährigen Lichtungen-Lyrikstipendiums, eine von unerwarteten Fundstücken im Internet gespickte Vorstellung. Dieser bedankt sich auch gleich eingangs bei den Lichtungen für das Stipendium, das er genutzt habe, um sich mit „Dreck“, wie sein nächstes Gedichtprojekt heißt, zu beschäftigen.

Luca Manuel Kieser

© Poesiegalerie

Kiesers Gedichte richten sich an ein Du, eines das problematische Körpernähe in Zeiten von Corona einschließt, wie in Art Aerosole I: „sicherheitshalber vergrabe ich mein Gesicht/ in deiner Achsel […]/ damit ich// dich nicht mehr küssen muss/ um uns tanzen Moleküle“, die natürlich ansteckend sein können. Kieser lässt die Worte langsam kommen und reizt, auf den Spuren von Charlotte Roche wandelnd, die Zuhörerschaft mit der Ausstellung intimer Körperdetails, wie schmutziger Unterwäsche, Blähungen und Nasenhaaren, etwa wenn er in Art Aerosole II „versuchte den Anblick einer von Bremsspuren entstellten Unterhose schnell wieder zu vergessen“ oder „versuchte der vielen Luft in/meinem Bauch Herr zu werden“.

Nun sollte Katharina Godler lesen, die von der Grazer Zeitschrift manuskripte nominiert worden war, sie konnte aber wegen einer wenige Tage vorher detektierten Covid-Erkrankung nicht kommen. Für sie springt kurzfristig die Limbus-Autorin Maria Seisenbacher mit ihrem im Herbst 2021 erschienen Band Hecken sitzen ein, der mit schwarz-weißen Linolschnitten von Isabel Peterhans illustriert ist.

Maria Seisenbacher

© Poesiegalerie

Im Begleittext im Buch heißt es dazu: „Heckensitzerinnen wurden alte Frauen genannt, welche die Macht besaßen, Verbindung mit der Anderswelt herzustellen. Der Gedichtband sucht nach diesen Verbindungen, nach der Verwandtschaft von Mensch und Natur und der daraus resultierenden Verantwortung.“ Doch so übersichtlich geht es in Seisenbachers Gedichten nicht zu. Es ist als begäbe man sich in ein ganz eigenes Dickicht von Worten, wenn auch die Texte nicht sehr lang sind. Die Arme auf dem Lesepult aufgestützt, hält sie den schön gestalteten roten Band vor sich hin: „früher einmal waren die Träume der Menschen aus Holz“ hebt sie an und endet mit der enigmatischen Schlussfolgerung: „Ein aus Menschen kommender Wald“. Die Autorin blättert wie suchend durch den eigenen Band, hält mal da, mal dort inne. Im Vorlesen bekommt man den Eindruck, als vernehme man kurze Botschaften aus einem unbekannten Land. Als suchte die Autorin selbst noch im Buch nach den richtigen Worten, um es zu vermessen.

Auf Vorschlag von manuskripte liest nun Sophia Schnack, Jahrgang 1990, in langsamen Schüben und blickt dabei kaum vom Blatt auf. Und tatsächlich spricht sie dann auch bald im Text vom „schüchternem Tasten“. Die Autorin fängt in ihren Gedichten immer wieder Momente des Ephemeren und Vergänglichen ein, etwa wenn das Ich in „gelbes blatt“ gerne eine andere Person über eben dieses Blatt auf dem „schwarzen haar“ informieren möchte oder sich in „saugendes licht“ ein Lichtfleck auf dem Boden mit dem ganzen Zimmer vollzusaugen beginnt.

Sophia Schnack

© Poesiegalerie

In ihren Gedichten steht die Natur in ihrer traditionellen Form als Bildspenderin zur Verfügung, lässt sich die erlebte Welt in ihren Zyklen beschreiben, wenn das Ich auf ein „wiederfinden“ der Mauersegler in derselben Gasse im kommenden Jahr hofft. Auffallend sind die Rosen, die in mindestens drei Gedichten eine Rolle spielen und auch eine starke Beziehung zu den immer wieder vorkommenden Händen aufweisen:

jedes jahr dasselbe schließen endlich am tag an dem deine fröstelnden hände wie rote rosen aus schnee weiter- bestehen

Die Mbira, ein aus dem südlichen Afrika stammendes Lamellophon, in der Hand von Udo Kawasser deutet mit ihren melodiösen gezupften Intervallen das Ende der Lesung an.

22 Uhr, der Abend schreitet voran, die POESIEGALERIE hält sich halbwegs an den selbst gesteckten ehrgeizigen Zeitrahmen. Moderatorenwechsel von Kawasser zu Breitenfellner. Die 1991 geborene Mira Magdalena Sickinger, die auf Einladung der Grazer Zeitschrift perspektive liest, kommt von der Literatur und Philosophie her. Derzeit macht sie ihr Philosophiedoktorat in Wien bei Richard Heinrich.

Kristin Breitenfellner kündigt Mira Magdalena Sickinger an

© Poesiegalerie

Breitenfellner freut sich auf ihre Lyrik, weil sie ebenfalls Literatur und Philosophie studiert hat und sich fragt, wie die Philosophie in den Gedichten der Autorin sichtbar werden wird. Doch wer abstrakte Reflexionen erwartet hat, wird enttäuscht. Die Gedichte beginnen überraschend konkret. Das dreiteilige Gedicht, „SONATA MALINA“, reimt in der „exposition“ nicht nur „trotz“ auf „rotz“, sondern thematisiert empfindlich herabgekühlt den Zwiespalt zwischen politischem Anspruch an sich selbst („Griechenland retten“) und dem emotionalen Angesprochensein durchs andere Geschlecht (S.19):

ein ultrakritischer junger ohne kohärenz tangiert deine herzfläche weltschmerz ist es nicht

Auch in „durchführung“ und „reprise“ bleibt die SONATA ernüchternd klar: „schweiß/ bedeutet keine leidenschaft“. Diesem illusionslosen Satz folgt am Ende ihrer Lesung ein unveröffentlichtes Gedicht „Das für euch alle vergossen wird“ Und es wird, wie der liturgische Satz vermuten lässt, vorderhand blutig. Doch dann biegt das Gedicht ab in die „Nässe des Schritts“ und die „Nässe des Essigschwamms am Stab“. Sickinger traut sich etwas und führt unterschiedliche Diskurse gegeneinander, um damit poetische Funken zu erzeugen. Brandgefahr?

Mira Magdalena Sickinger

© Poesiegalerie

Bei der Anmoderation der verästelten, aus dem Internet recherchierten Biografie von Mario Huber kommt Breitenfellner kurz ins Rätseln. Doch der Oststeirer bestätigt: Er habe tatsächlich als „freiwillige Feuerwehr“ beim Österreichischen Kabarettarchiv gearbeitet, zumindest sei ihm das so vorgekommen. Nach Weihs Gedichten mit Wiener Zungenschlag am Beginn des Abends stehen nun Dialektgedichte aus dem Steirischen ohne Untertitel an, die er von der noch nicht erschienenen flugschrift Nr. 43 abliest.

seij bauns seij bauns nit seij wuln baun

Hier bekommt man Lyrik zu hören, die sich an lokalen Gegebenheiten stößt und sie kritisch reflektiert. Der Dialekt sorgt dafür, dass die Gedichte bodenständig verankert bleiben. Immer wieder werden ganz konkrete Zustände in ebenso konkreten Ortschaften angesprochen:

Doafchronik bevor seij die Schnölstroßn baun und des Doaf zrissn wiad moch noa a boa Fotos va die Leijt voan Kria fia a neijgi Chronik es gib a EU-Regionalprojekt.

Caca Savic (Korrekt ausgesprochen: Tsatsa Sawitsch), die anfangs schon bei der Diskussion über Poesie & Politik teilgenommen hatte, lebt seit 17 Jahren in Berlin, ist aber in Wien als Kind serbischer Emigranten aufgewachsen. In ihrer Lesung aus dem 2020 im Verlagshaus Berlin erschienen Band teilchenland geht Savic vor „ausgewähltem Publikum“ (sprich zwanzig Personen um 22:35 Uhr) den „Eselohren in ihrem Leseex“ nach.

Caca Savic

© Poesiegalerie

Die Lesung wird also zur Expedition in den eigenen Band. „Es ist wie im Paß blättern. Jetzt gibt’s a Visum“, lässt Savic ihren Humor aufblitzen. Caca Savics Verse sind spröde „Lege eine Skizze über deine Position“. Als Zuhörer zur späten Stunde merke ich, wie ich mir wünsche, die Texte schriftlich vor mir liegen zu haben, um den Worten nachhängen zu können. Da trifft mich ein Satz: „ich denke in Archiven/ von jeher unzuverlässigen Aufzeichnungen“. Im Hintergrund hört man das Rauschen der Elektronen in der Anlage. „Ich träumte von zwei Stellen“, die Worte holen mich in diesem Rauschen ab. Dann: „Ein Märchen endet hier“.

Die Poesiegalerie befindet sich nun in der Zielgeraden dieses ersten Leseabends. Gerald Nigl liest aus seinem Gedichtband Hinterm Sprüh:Nebel spröder Wolke Herkunft, der in der von ihm und Patricia Brooks neu gegründetem Edition Nikra publiziert wurde.

Gerald Nigl

© Poesiegalerie

Der Duktus vieler Gedichte ist melancholisch-reflexiv („erzähl du mir vom zwischenzeilenparadies“), oft sich an Erinnerungen entlanghangelnd. „Im Finale an Werner Herbst gedacht“ erinnert an den 2008 in Wien verstorbenen Herausgeber der Herbstpresse. Ein weiteres Gedicht „unbenommen ganz benommen“ ist Momenten mit Friederike Mayröcker und Ernst Jandl gewidmet. Horche auf, als ich „potzplötzlich“ vernehme, ein Wort, das ich noch nie in einem Poem gehört habe. Zum Schluss liest Gerald Nigl „Dann endlich“, in dem es heißt: „Entwirre du mir die Stränge der Narben“, worauf ich mich rückwirkend frage, ob nicht alle Gedichte des Bandes von Narben handelten oder ob Gedichte vielleicht ganz allgemein eine Form von Narbenbildung im Medium der Sprache sind.

Patricia Brooks beginnt ihre Lesung aus dem 61 Gedichte zählenden, ebenfalls in der Edition Nikra erschienenen Band mit dem klingenden Titel Bukarest Bistro fast programmatisch mit dem Gedicht „train“. Wir hören zu der vorgerückten Stunde Momentaufnahmen und Reflexionen eines reisenden Ichs an verschiedenen Orten („als das vaporetto sank“), die oft auch Sehnsuchtsorte sind: Wir „packten unsere Sachen und flogen nach Norden, wie die Vögel, wie die Vögel“.

Patricia Brooks

© Poesiegalerie

Manche Gedichte sind auch kleine Erzählungen intim erlebter Momente: „Und ein Lächeln lag im Schweigen, das ihre Nacktheit bedeckte.“ Der Verweischarakter zwischen Natur und Mensch ist intakt: „Der Herbst verstummt in uns. Der Winter pflückt den Apfel vom Baum“. Und zuletzt das unwillige Erstaunen über die Vergänglichkeit: „Das glaube ich dir einfach nicht, dass es einmal enden muss“.

Das Handy zeigt 23 Uhr und der experimentelle Lautpoet und Performer Thomas Havlik setzt an, den Sack zuzumachen. Doch anders als noch vor zwei Jahren, als er eine regelrechte Performance, die alle gestischen und lautlichen Register zog, hinlegte, wird er diesmal gleichsam stillgestellt vom legendären Pult der POESIEGALERIE aus lesen.

Thomas Havlik

© Poesiegalerie

Dali schreit Hochalpen heißt der semantisch leicht irritierende Titel seines bei fabrik.transit erschienen Bandes. Als seinen Lippen das Wort „Kehlkopfwarzen“ entfleucht, hat er sofort die Aufmerksamkeit des Protokollanten. „Kleister heißt er“, der Reim ist ein Kalauer und auf der Höhe meiner Zurechnungsfähigkeit. Havliks Sprachmaschine läuft sich warm, holt die noch immer zahlreiche Zuhörerschaft aus dem spätabendlichen Koma. Die von Neologismen und wilden Komposita strotzenden Gedichte überfordern und man fragt sich, wie hier Zusammenhang in der Rede gestiftet wird. „ausgehustetes Orgelwerk“ ja, das ist eine gute Selbstbeschreibung dieser Poesie, die sich mit abenteuerlichen Wortfindungen eine Schneise durch die Welt schlägt oder sie eigentlich erst erschafft, dabei „metrisch feinstes Schmierfett sennend“.

Ob das Publikum die mäandernden Wortkaskaden noch angemessen verdaute, konnten wegen der vorgerückten Stunde nicht mehr eruiert werden. Auf jeden Fall gab es am Ende Applaus für Havlik und danach noch bei guter Laune aller Anwesenden die erste Bücherverlosung, bei der es nur Gewinner*innen gab. Ein, wie es dem Organisator und Protokollanten scheint, gelungener erster Tag der fünften POESIEGALERIE.