Isabella Feimer zu Jorge Luis Borges‘ Der Geschmack eines Apfels

Es gibt Texte, die sucht man nicht, die finden einen, Texte, die, gerade weil man sie nicht sucht, einen finden wollen, Gedichte, wie im Band Der Geschmack eines Apfels von Jorge Luis Borges, die plötzlich da sind und Wegbegleiter. Ja, man wird ein Stück des Weges mitgetragen in Zeilen wie in dem Gedicht „Die junge Nacht“:

Schon sprechen die profanen Wasser der Nacht mich los von den vielen Farben und den vielen Formen

Sie nehmen ein und wärmen dann, wenn man die zugewandte Wärme braucht. Man braucht sie, die Lebensbetrachtungen, die sich zart über das Eigene stülpen, es erklärbar, klarer machen, die aus der Vergangenheit ins Jetzt blicken und blitzen und blinzeln, denn sie wissen, sie werden gebraucht, wie diese Zeilen aus Einem minderen Dichter von 1899.

Foto © Isabella Feimer

Der Stunde, die uns trist am Tagesrand belauert, eine Zeile hinterlassen, deinen Namen an ihre sieche Zeit aus Gold und Dunkel heften war dein Wunsch.

Voller Demut der Dichtkunst gegenüber hat Borges seine Zeilen verfasst, seine poetischen Fäden, die er um die ihn umgebende Welt spinnt, wie etwa hier in „Der andere Tiger“, wenn wir uns mit dem Dichter auf eine Suche begeben, die zwischen Welten spielt:

Abend füllt meine Seele, und ich denke daran, dass der beschworene Tiger meiner Verse ein Tiger aus Symbolen und Schatten ist, eine Reihung von literarischen Tropen und Erinnerungen an Enzyklopädien.

oder:

Wir wollen einen dritten Tiger suchen. Dieser wird, wie die anderen, ein Bild aus meinen Träumen sein, en System aus Wörtern der Menschen, und nicht das Rückgrat des Tigers, der jenseits aller Mythologien auf der Erde lebt.

Fäden, die das Scheinbare ins Sein holen, die aber auch in Historisches eintauchen, das Nahe wie das Ferne zeigen, und das Eigene wie in dem Gedicht „Meine Bücher“:

Nicht ohne logische Bitternis denk ich, dass die Worte, die mich eigentlich bergen, auf diesen Blättern stehen, die nicht wissen, wer ich bin, nicht auf denen, die ich schrieb

und das Fremde wie in „Manuskript, gefunden in einem Buch von Joseph Conrad“:

Die Welt ist ein paar laue Ungenauigkeiten. Der Fluß, der erste Fluß. Der Mensch, der erste Mensch.

Mensch und Welt – davon erzählen die Gedichte immer, und auf das Kleine blicken sie, das in den Zeilen über sich hinauswächst.

„Ich weiß nicht, was das Gesicht ist, das mich sieht, wenn ich ins Gesicht des Spiegels sehe“, schreibt Borges in „Ein Blinder“ und man versteht sofort, will zustimmend nicken, den Zeilen gegenüber und dem Selbst, das sich im Spiegel zeigt.

In der Lektüre von Borges‘ Gedichten hat man das Selbst, so scheint es, gefunden, das in den Zeilen gespiegelte Selbst, und sagen will man dann: Gedicht, ich habe dich gefunden. Gefunden so wie ich dich verstanden habe – als Teil von mir.

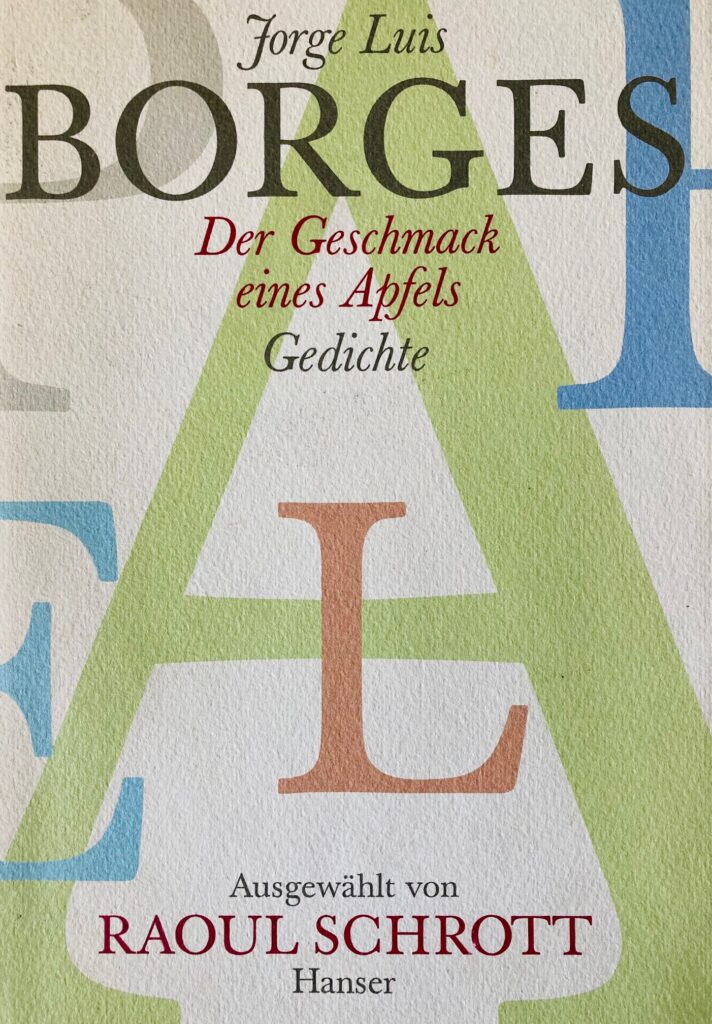

Raoul Schrott, der die Gedichte für diesen Band ausgewählt hat, schreibt in seinem Vorwort, dass es Gedichte sind, „die uns lesen, weil sie uns besser kennen“, es sind „die Dinge, die wir sind.“ Wir sind es, die Borges gesehen hat, wir sind in die Gedichte seiner Zeit zeitlos hineingeschrieben.

„Die Larve dafür ist das poetische Gedächtnis, die Erinnerung, der die Präsenz der Vergangenheit gewärtig wird; sie ist das, was Borges zum Schreiben bringt, nicht nur im Bewusstsein der eigenen vorhergehenden Generationen, sondern auch im Wissen um die jahrtausendealte Tradition der Literatur, die nichts als ihre Gegenwart ist“, schreibt Schrott und tatsächlich lässt jedes der Gedichte in Der Geschmack eines Apfels das hier beschriebene poetische Gedächtnis aufscheinen. Jene Verknüpfung von Welten, die guten Gedichten eigen ist.

Borges‘ Zeilen verdichten Welten und gleichzeitig öffnen sie sie, öffnen Verborgenes und Verstecktes und knüpfen an dem Eigenen an; dem eigenen Schreiben, dem eigenen Sein, eben an jene poetische Welt, die der offene Geist lebenslang in sich sammelt.

Verdichtet sind Zeit, Zeitgeschichte und Magie und auch mit Magie – ja, wie von Zauberhand – verdichtet. Magie ist nicht nur in den Zeilen, auch in ihrem Dazwischen, sie spielt sich ins Herz derer hinein, die die Zeilen lesen; sie spielt sich, verspielt, verspielt sich wie in „Ein Patio“:

In dieser Nacht herrschte der Mond, der klare Kreis, nicht über seinen Raum. Patio, Damm des Himmels; der Patio ist der Hang über den sich der Himmel ins Haus ergießt. Wolkenlos wartet die Ewigkeit am Kreuzweg der Sterne.

Vielleicht habe auch ich in der Lektüre das Spielen ein klein wenig neu entdeckt, vielleicht aber auch – Borges‘ Betrachtungen sei Dank – das Leben, damals.

Damals, ein trüber Herbst, und Licht bekam er, als mich dieses Buch gefunden hat und ich in seine Zeilen sank, versank:

in der geheimen Zisterne, vom Geruch des Jasmin und des Geißblattes, der Stille des Vogels im Schlaf, der Arkade des Tors, der Feuchtigkeit – diese Dinge, vielleicht, sind das Gedicht.

Im Mystischen bin ich versunken, das der Dichter Borges der Wirklichkeit wie ein unsichtbares Gewand überzieht, im Unvergleichlichen seiner Worte, in der Schwebe, in der sie stehen – zart und wild und wissend. Und im Gefundensein.

Luis Borges: Der Geschmack eines Apfels. Gedichte. Ausgewählt von Raoul Schrott. München: Hanser, 1999, Euro 10,-