Udo Kawasser liest Christoph Ransmayrs Unter einem Zuckerhimmel. Balladen und Gedichte

Es ist ein merkwürdiges Buch, das uns das Frühjahrsprogramm des S.Fischer-Verlags beschert hat. Der helle kartonierte Einband weist es als neuesten Band von Christoph Ransmayrs „Spielformen des Erzählens“ aus, eine Reihe, die er neben seinen großen Romanen als Experimentierfeld für kleinere Veröffentlichungen pflegt. Es ist immerhin schon der zwölfte Titel nach vorangegangenen Büchern wie Arznei gegen die Sterblichkeit von 2019, das drei Reden versammelt, oder Damen und Herren unter Wasser von 2014, einer Bildergeschichte mit Unterwasserfotografien von Manfred Wakolbinger.

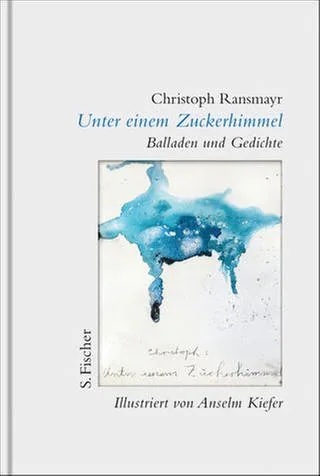

Prominent und layouttechnisch perfekt platziert prangt eine Illustration von Anselm Kiefer auf dem Einband, ein türkisblauer Fleck auf weißem Grund, der in seiner Form an Nordamerika erinnert und in einem den Wunsch auslöst, mehr von diesen Bildern zu sehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die seit zwanzig Jahren befreundeten Künstler zusammenarbeiten. Schon 2014 hat Ransmayr in seiner Reihe den Band Der Ungeborene oder die Himmelsareale des Anselm Kiefer“ veröffentlicht. Im Zentrum standen damals seine ersten Besuche in La Ribote, einer stillgelegten Seidenfabrik in Südfrankreich, die Kiefer bis heute als Atelier und Laboratorium dient. Angesprochen auf das Zustandekommen dieser Zusammenarbeit erzählte Ransmayr in der sonntäglichen Ö1-Gesprächsreihe Intermezzo, dass ihn der Künstler nach seinem neuesten Projekt gefragt habe, worauf er ihm das damalige Manuskript zusandte. Nachdem er zwei Monate lang kein Wort vom Maler gehört hatte, meinte er schon, dass dieser nichts mit den Texten habe anfangen können. Er staunte dann umso mehr, als ihm plötzlich ein Paket mit 120 Aquarellen mit Kiefers Bemerkung „Mach damit, was du willst“ geliefert wurde. Und so werden die dreizehn „Balladen und Gedichte“ Ransmayrs von durchschnittlich acht Illustrationen begleitet, wodurch der Band auf stattliche 207 Seiten anwächst.

© S.Fischer

Um als ausgewiesener Prosaautor sein lyrisches Unternehmen zu rechtfertigen, hat Ransmayr ein Vorwort hinzugefügt, in dem er erzählt, dass er als Kind die ersten „Erzählungen vor allem als Gesänge“ von Mutter und Magd und später dann auch vom Gitarre spielenden Pfarrer gehört habe. Als der kleine Ransmayr dann mit dem Alphabet der Buchstabensuppe zu lesen lernte, fand er die Gesänge in den Büchern wieder, was in ihm die Überzeugung reifen ließ, „das wohl Verse und gesungene Strophen die vollendete Form einer Geschichte sein mußten“. Um überzogenen Erwartungen vorzubeugen fügt Ransmayr hinzu, dass er mit diesem Band nicht den Versuch mache, „es großen Dichtern nachzutun oder gar zu ihnen aufzuschließen“. Dass diese scheinbar ambitionslosen Texte, die nur „in dankbarer Erinnerung“ an die ersten Geschichten seines Lebens geschrieben wurden, von einem der berühmtesten Maler der Welt illustriert wurden, der dafür bekannt ist Celans und Bachmanns Verse in seine Werke einfließen zu lassen, ist nur eine der an Merkwürdigkeiten reichen Publikation.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Texte bekommen die Leser*innen auf der Rückseite des Einbands, wo das titelgebende Gedicht „Unter einem Zuckerhimmel“, das gleichzeitig das kürzeste Gedicht des Bandes darstellt, abgedruckt ist.

Unter einem Zuckerhimmel Wir spielen unter einem Zuckerhimmel Krieg, nennen flackernde Strohfeuer Ewigkeit und jede Katastrophe einen Sieg. Was immer auf uns niederfährt: Wir nehmen es gelassen, heiter und spielen und spielen weiter unter einem Zuckerhimmel Krieg.

Es handelt sich um einen der wenigen Texte im Band, dem man die Gattungsbezeichnung „Gedicht“ nicht absprechen kann, hat er doch eine verdichtete Form und arbeitet dazu noch mit Reimen („Krieg – Sieg“ oder „heiter – weiter“). Aber schauen wir viel lieber, weil ergiebiger, wer da aus welcher Position heraus spricht. Wenn nicht aus einer olympischen, so wird doch das Erdengeschehen aus einer stark überhöhten Position wahrgenommen, sodass sich der von oben gesehene Wolkenhimmel wie Zuckerwatte darstellt. Und aus dieser Position wird dem abgehobenen Ich, das aus der Position des abgeklärten Weisen in der Wir-Form spricht, erkennbar, dass die scheinbaren „Ewigkeiten“ der Menschen nur „Strohfeuer“ und auch die „Kriege“ nur ein „Spiel“ sind. Wenn diese Gleichung vor dem Hintergrund des brutalen Kriegs Russlands gegen die Ukraine schon etwas frivol wirkt, so macht der Vers „Was immer auf uns niederfährt:/ Wir nehmen es gelassen,/ heiter“ fassungslos. Von welchem „Wir“ wird hier gesprochen? Von den Opfern des Kriegs? Oder von dem „Wir“ der Hausbesitzer über dem Attersee? Oder ist mit dem „Wir“ die Mediengesellschaft vor den Bildschirmen gemeint? Wenn ja, stimmt es dann wirklich, dass wir „gelassen“ und „heiter“ weiterspielen?

© S.Fischer

Doch öffnen wir nun endlich den Gedichtband, wo uns als Erstes „Odysseus“ entgegentritt, ein weiterer der vier kürzeren Texte im Band, der ansonsten mehrseitige „Balladen“ enthält und am Ende mit dem badenden Telemachos zum anfänglichen Mythos zurückkehrt. Der durchaus originelle Grundgedanke des Gedichts verbindet die Sehnsucht Odysseus‘ nach Ithaka mit dem durchaus autobiografischen Wunsch des kranken Ichs nach einem längeren Spitalsaufenthalt wieder nach Hause entlassen zu werden, nicht ohne schon an die Möglichkeiten neuer Reisen zu denken.

Und so warte ich, der Städteverwüster, der Listenreiche, im Morgenrot auf die letzte Prüfung meines Blutes, auf meine Entlassungspapiere […]

Die homerischen Attribute des listenreichen Städteverwüsters bilden einen witzigen Kontrast zur modernen Pedanterie der „Entlassungspapiere“, doch überrascht die starke Identifikation mit dem weitgereisten mythischen Heros. Es ist ein Merkmal dieser Texte, dass sie immer wieder historische oder mythische Sprechmasken verwenden, worauf anscheinend auch Kiefer reagiert hat, der sich ein merkwürdiges Spiel mit dem Namen des Autors erlaubt, den er mal als „Ransmayer“, mal als „Ransmeyer“ verschriftlicht, einmal setzt er sogar nur den Vornamen „Christoph“. Ransmayr erklärt im oben zitierten Gespräch in Ö1, dass Kiefer, mit dem er vom ersten Zusammentreffen an immer per Du war, durch den Namen durch diesen spielerischen Umgang zu einem fiktiven Element im Kieferschen Kosmos macht und so eben nicht mit dem konkreten Autor ident sei.

Dennoch wirken die ungebrochenen Sprechinstanzen in den Texten seltsam aus der Zeit gefallen, nämlich vor allem in dem, was sie umtreibt. Als lebten wir am Höhepunkt der Romantik im 19.Jahrhundert geht es etwa in „Ruhestätte unauffindbar“ um die Frage, ob sich nicht hoch über dem Ionischen Meer die Überreste eines Heldengrabs „aus schwarzem Marmor“ finden ließen, in dem ein Held von Troja liegen solle. Aus dem 19. Jahrhundert scheint auch das in vielen Gedichten durchscheinende Entdecker-Ich zu stammen, das sich zu allen weißen Flecken auf der Landkarte aufmachen will. Tatsächlich, und bei Ransmayr auch wenig überraschend, zieht sich das Motiv des Reisens durch den ganzen Band und viele der längeren Texte führen an abgelegene Orte, mit Vorliebe auf Bergesgipfel wie in „Nachrichten aus der Höhe“, das so beginnt:

Über das Spaltengewirr des Gletschers sieht der Flüchtling Wolkenschatten dahingleiten und die Wandfluchten emporsteigen, bis sie sich in einem blauschwarzen, mit Kumuluswolken behängten Himmel verlieren. Hier führt jeder Blick nur noch höher: aus der prunkenden Vegetation mit ihrem Überfluß an Düften, ins Grün gesprengten Farben und Blütenformen hoch hinaus über alle organische Pracht und durch seidig schimmernde Dunstbarrieren weiter in den blendenden alles überstrahlenden Glanz des Eises, das in seinen Kristallen den Sauerstoff, das Aroma und die Atemluft von Jahrtausenden bewahrt.

An diesen beiden Strophen zeigt sich exemplarisch, was für fast alle längeren Texte gilt: Sie lassen sich ohne jeden Verlust in eine Prosaform überführen, aus dem einfachen Grund, dass sie Prosa sind und die Zeilensprünge und Strophenform dem Text nichts hinzufügen. Versuchen Sie Ransmayrs Maßstab des Gesangs anzulegen und rezitieren Sie die Verse laut. Mir ist es trotz mehrfacher Versuche nicht gelungen, einen Rhythmus zu finden, denn es handelt sich hier um Beschreibungsprosa, die sich mit scheinbar lyrisch-exquisitem Vokabular schmückt („gesprengten“, „Pracht“, „seidig schimmernd“), aber dennoch im Klischee stecken bleibt. Und dass sich ein „Flüchtling“, über dessen Fluchtgründe wir nichts Näheres erfahren, bei seinem Gang durchs Gebirge ästhetisch am „Überfluß an Düften“ und „ins Grün gesprengten Farben“ delektiert, scheint, ähnlich fragwürdig wie der früher schon erwähnte olympische Blick auf den Krieg unterm Zuckerhimmel. Es sei denn, man will in ihm einen Zivilisationsflüchtling erkennen, der zum Himmelsstürmer wird. Lässt man sich darauf ein, so kann man auf Zeilen stoßen, die einen an Ransmayrs Roman Die letzte Welt von 1988 und damit an Ovid erinnern (S.68):

Sein Haar verwächst mit den Schmelzwasserfurchen, die Nägel seiner Hände, seiner Füße werden zu Schiefer, seine Augen zu Basalt.

© S.Fischer

Der Schluss des Gedichts schlägt ein Thema an, das später auch in der „Ballade von der glücklichen Rückkehr“, ein Titel, der an Handke gemahnt, wieder auftaucht, nämlich die Frage, was denn für den manisch Reisenden am Ende der ganzen Gipfelstürmerei und der Erforschung der fernsten Ecken der Welt steht? Für den Flüchtling aus „Nachrichten aus der Höhe“ ist es die Rückkehr aus den reinen Höhen „in den Abgrund, […] zu den Menschen.“, was für einen, der die Menschen scheut oder den Krieg erwartet, durchaus verständlich ist. Dass dieser Weg zurück womöglich viel länger dauern könnte als alle Reisen bis ans Ende der Welt dämmert dem Ich in der „Ballade von der glücklichen Rückkehr“: „Der Weg zu den Menschen, zurück ins Vertraute/verzehrt noch größere Kräfte“.

Doch wenden wir uns nun den Aquarellen von Anselm Kiefer zu, die mehr als zwei Drittel des Bandes ausmachen, und der Frage, wie er mit den Texten im Medium der Malerei umgegangen ist. Der Künstler, der in seinem Werk immer wieder gerne auf die Technik des Aquarells zurückgreift, ist seiner bisherigen Praxis treu geblieben, insofern er wie früher bei Bachmann und Celan, die Gedichtzeilen handschriftlich ins Bild einfügt. Er setzt die Zeilen, die sich nicht immer mit der Endfassung decken, in Farblandschaften, die in den meisten Fällen abstrakt bleiben und aus Farbflecken und walzenförmigen Gebilden bestehen. So bieten die Illustrationen zum Krankenhaustext des „Odysseus“ blutrote Striche auf einem pergamentartigen Untergrund, der aussieht, als hätte man zuvor ein Tier auf ihm ausgeweidet. Dabei wäre es interessant zu erfahren, mit welcher Technik Kiefer diese für Aquarell ungewöhnlich satinierten Farbflächen zustande bringt. Zwar stellt Kiefer gelegentlich über die Farbe oder die Form einen Bezug zum Text her, etwa wenn in „Nachrichten auf der Höhe“ die Verszeile „aus der prunkenden Vegetation“ tatsächlich grün illustriert ist oder auf der Doppelseite davor schneebedeckte Gebirgszüge zu erkennen sind. Solche Blätter bilden aber nicht die Regel. Es scheint vielmehr, dass Kiefer sich von den Texten zu malerischen Experimenten anregen ließ, deren Ergebnisse die Betrachter*innen süchtig machen können und für die allein sich die Anschaffung des Bandes lohnt. Allerdings sind die 60,- Euro, die man für das Buch berappen muss, ein stolzer Preis, für den man leicht einen großen Kiefer-Katalog bekommen könnte. So lobenswert es ist, dass Verlage die alte Tradition fortführen, Lyrik von bedeutenden Künstlern illustrieren zu lassen, würde sich der Rezensent wünschen, dass dies bevorzugt mit Dichter*innen geschieht, die an ihre Gedichte die höchsten Ansprüche stellen und diese dann auch erfüllen oder zumindest erfolgreich daran scheitern.

Christoph Ransmayr: Unter einem Zuckerhimmel. Balladen und Gedichte. S. Fischer, Frankfurt am Main, 2022. 208 Seiten. Euro 60,50,-